あなたの大切な歯を残すためにできること

当院では、「治療のその先」を見据えたむし歯治療を重視しています。ただ削って詰めるのではなく、一度治療した歯を再びむし歯にしないために、私たちが大切にしている3つの柱をご紹介いたします。

当院では、「治療のその先」を見据えたむし歯治療を重視しています。ただ削って詰めるのではなく、一度治療した歯を再びむし歯にしないために、私たちが大切にしている3つの柱をご紹介いたします。

1.むし歯治療を精密に行うこと

一度むし歯治療をした歯は、治療していない歯に比べて、数年後にまたむし歯になるリスクが高いといわれています。これを「二次カリエス(二次むし歯)」と呼びます。

スウェーデンの研究では、むし歯治療のうち半分以上がこの二次カリエスの再治療だったという報告もあります。

原因の多くは、治療の精度にあります。歯と詰め物の間にわずかなすき間があると、そこにプラーク(歯垢)がたまり、再びむし歯ができてしまいます。特に保険診療で使われる金属の材料は、プラークがつきやすい性質をもつこともあり、それが再発のリスクを高める要因になることもあります。

だからこそ、最初の治療の「質」がとても重要です。

当院では、1本1本の歯をていねいに時間をかけて治療し、再発リスクをできるだけ減らせるよう努めています。保険診療に加え、より長く歯を守るための精密な自費治療もご提案しています。一度治療した歯を、できるだけ長く健康に保つために、最善の方法をご一緒に考えていきましょう。

2.むし歯自体になりにくい口腔内環境を作ること

「治療を終えたはずなのに、同じところや別の歯が何度もむし歯になってしまう」

そんな経験はありませんか?それは、むし歯の原因となるお口の環境が十分に改善されていないことが関係しているかもしれません。むし歯のなりやすさは人それぞれで、唾液の質や量、食習慣、歯みがきのクセなど、さまざまな要因が影響しています。

当院では、患者さん一人ひとりのリスクを丁寧に分析し、むし歯が再発しにくいお口の環境を一緒に整えていくことを大切にしています。私たちは、治療を終えることがゴールではなく、「むし歯ができにくいお口を育てること」こそが本当の目的だと考えています。

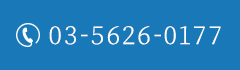

3.最小限の侵襲で歯の神経にこだわること

むし歯が深くまで進行すると、神経を取らなければならないこともありますが、当院ではできるだけ「神経を残す治療」を大切にしています。神経を取ってしまうと歯がもろくなり、将来的に割れてしまうリスクが高まるためです。歯は一度削ってしまうと、元には戻りません。

だからこそ、私たちはできる限り歯を削らず、天然の歯を残す「低侵襲(ていしんしゅう)」の治療を心がけています。もちろん、歯の状態によってはどうしても神経を残せない場合もありますが、その際もきちんとご説明し、患者さんとしっかり相談しながら、一人ひとりにとって最適な治療を行っています。

むし歯の治療

むし歯の原因

むし歯の原因は、一言でいうと「細菌」と「糖」です。歯の表面に付着したプラーク内にいる細菌が糖を栄養にして酸を生み出し、その酸がエナメル質を溶かします。しかし、原因はそれだけではありません。磨き方や食習慣、唾液の性質、生活リズムなどもむし歯の発症に大きく影響しています。

間食が多い方や、就寝前の歯磨きを怠る方は、むし歯になりやすい傾向にあります。こうした要因を見極め、適切な指導を受けることが、むし歯予防の第一歩です。

むし歯の進行段階

むし歯の進行は、「CO」から「C4」までの5段階に分類されており、それぞれの状態によって必要な治療方法が異なります。当院では、進行状況を正確に把握し、最適と考えられる治療をご提案しています。

CO ごく初期のむし歯

COは、ごく初期のむし歯で、まだ歯に穴が開いていない状態です。見た目には白濁やツヤの消失が見られるだけで、痛みなどの自覚症状はありません。この段階では削る必要はなく、フッ素塗布やブラッシング指導などで再石灰化を促す予防処置が中心となります。

COは、ごく初期のむし歯で、まだ歯に穴が開いていない状態です。見た目には白濁やツヤの消失が見られるだけで、痛みなどの自覚症状はありません。この段階では削る必要はなく、フッ素塗布やブラッシング指導などで再石灰化を促す予防処置が中心となります。

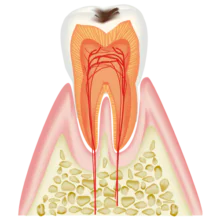

C1 エナメル質のむし歯

C1になると、エナメル質に小さな穴が開いた状態となります。まだ痛みは出ないことが多く、気づきにくいですが、むし歯の進行が始まっています。早期発見であれば、小さな詰め物で治療が可能です。

C1になると、エナメル質に小さな穴が開いた状態となります。まだ痛みは出ないことが多く、気づきにくいですが、むし歯の進行が始まっています。早期発見であれば、小さな詰め物で治療が可能です。

C2 象牙質のむし歯

C2では、むし歯が象牙質にまで到達し、冷たいものや甘いものに対するしみる症状が出てくることがあります。ここからは、むし歯は進行が早くなり、より広範囲の治療が必要となることが多くなります。

C2では、むし歯が象牙質にまで到達し、冷たいものや甘いものに対するしみる症状が出てくることがあります。ここからは、むし歯は進行が早くなり、より広範囲の治療が必要となることが多くなります。

C3 神経にまで達したむし歯

C3になると、むし歯が神経(歯髄)にまで達し、強い痛みや夜間痛などが現れることもあります。この段階では神経を取り除く「根管治療」が必要になるケースが多くなります。

C3になると、むし歯が神経(歯髄)にまで達し、強い痛みや夜間痛などが現れることもあります。この段階では神経を取り除く「根管治療」が必要になるケースが多くなります。

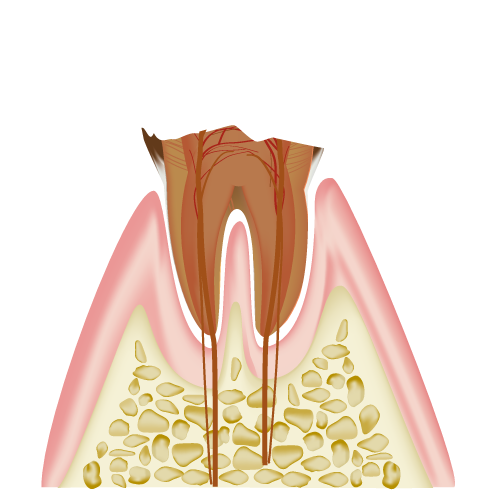

C4 歯根にまで達した重度のむし歯

C4にまで進行すると、歯の大部分が崩壊し、根だけが残るような状態になります。根管治療では対応しきれず、抜歯が選択されることもあります。可能な限り早い段階での治療が、歯の保存につながるのです。

むし歯の治療方法

むし歯治療の基本は「詰める」「被せる」「抜く」

― 歯を守るための選択 ―

むし歯の治療と聞くと、「治る」ものとイメージされるかもしれませんが、実は“治癒する”というよりは“進行を止める”ための処置が中心です。

むし歯になった部分は削って取り除き、その後は

-

➀詰め物をする

-

➁被せ物をする

-

③抜歯する

のいずれかの方法で対応するのが一般的です。

削った歯は元には戻らないため、歯科治療では人工物で機能や見た目を補う「補綴(ほてつ)治療」が中心となります。補綴物とは、詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)のことを指し、歯の欠けた部分を人工的に修復するものです。

つまり、むし歯の治療とは「削って補う」か「抜いて対処する」治療であり、“自然に治す”のではなく、“人工的に機能を回復させる”ことが目的です。

だからこそ、大切なのは「むし歯にならないこと」。早期発見・早期治療が何よりも重要です。お口の違和感や痛みがあるときは、我慢せずにご相談ください。

根管治療とは

むし歯が深く進行して神経まで達してしまったときに行うのが「根管治療」です。感染してしまった神経(歯髄)を取り除き、根の中を丁寧に洗浄・消毒し、薬を詰めて密封することで、歯を抜かずに残すための大切な治療です。

神経の感染をそのままにしておくと、炎症があごの骨にまで広がったり、体全体に悪影響を与えることもあります。

根の中はとても細くて複雑な形をしているため、精密な処置が必要です。当院では、拡大鏡や専用の器具を使い、見えにくい部分までしっかり確認しながら、一つひとつの歯に対して丁寧な治療を行っています。

大切な歯を少しでも長く守るために、根管治療はとても重要なステップです。

根管治療の流れ

1診査・診断

レントゲンや口腔内の検査を行い、むし歯の進行度や神経の状態を詳しく確認します。必要に応じてCT撮影を行うこともあります。

2麻酔処置

治療中の痛みを最小限にするために、局所麻酔を行います。痛みに配慮したやさしい麻酔を心がけています。

3神経の除去(抜髄)

感染してしまった神経や汚れを取り除きます。根管内を丁寧に清掃し、細菌の温床をなくしていきます。

4根管の洗浄・消毒

専用の器具と薬剤を使って、根の中をしっかり洗浄・消毒します。このステップは数回に分けて行うこともあります。

5 根管充填

根の中がきれいになったら、薬剤をすき間なく詰めて密封します。これにより、再感染を防ぎます。

6土台(支台築造)の作製

詰め物や被せ物をしっかり支えるために、歯の内部に土台を作ります。

7被せ物の装着

土台の上に、かぶせ物(クラウン)を装着して、しっかりと噛める状態に整えます。見た目も自然になるように仕上げます。